日常生活でもよく見かける『箇条書き』は、Webライティングでも使える便利な文章表現。

便利で使いやすいゆえに、何となく箇条書きを使っているWebライターは少なくありません。

箇条書きにも書き方のコツがあるんですか?

はい!効果的に使えるようになれば、Webライターとして自信がつきますよ✨

箇条書きは文章のアクセントや情報を分かりやすく伝えるテクニックの1つ。

Webライターがテクニックを身につけておくメリットはたくさんあります。

箇条書きを身につけるメリット

・幅広いジャンルの案件に対応できる

・表現の引き出しが増えるので自信がつく

・記事のクオリティが上がりクライアントから評価される

「もっと読みやすい文章を書けるようになりたい」「Webライターとして自信をつけたい」と思う方に向けて、今回は箇条書きについて解説していきます。

専門用語をなるべ通わず、イラストや図解を使っているので、Webライター未経験者も安心して読み進めてください。

箇条書きとは

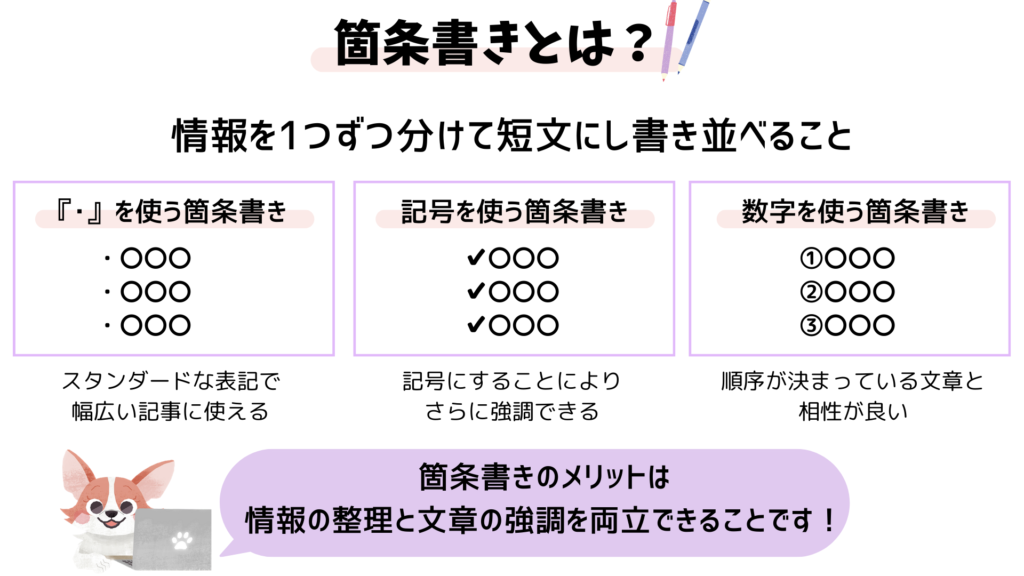

箇条書きとは、情報を1つずつ分け短文で書き並べる文章表現を指します。

あえて分けて書くことで、重要な部分を簡潔に伝えられるメリットがあります。

長文のままだと分かりづらい文章とかに使えそうですね!

箇条書きは、数字や・(ビュレット)を使って文章を区切るのが基本です。

記事のジャンルを問わず、文章の強調と情報整理を両立できるテクニックなので、必ず覚えておきましょう。

『・』を使った箇条書きの例

・あいうえお

・かきくけこ

・さしすせそ

こちらの箇条書きは一般的な書き方で目にする機会が多いタイプです。

どのような形式にもマッチする箇条書きの基本形ですね。

数字を使った箇条書きの例

①あいうえお

②かきくけこ

③さしすせそ

数字の箇条書きは、流れや順序が決まっている『時系列』ごとに分けられた箇条書きに使われます。

なぜWebライティングで箇条書きのスキルが必要なのか

Webライティングにおいて、箇条書きは読者の離脱対策の必須スキルの1つです。

インターネット上の記事は、雑誌や新聞のようなお金を支払って読む紙媒体の記事とは異なり、無料で読めるものが大半を占めます。

気軽に無料で読めてしまうからこそ「分かりづらい」「単調でつまらない」と感じれば、読者は読むのをやめてしまうことも。

箇条書きを活用すれば、分かりやすく情報を伝達しつつ文章にメリハリをつけることができるので、読者の離脱対策にピッタリです。

ただし、箇条書きは意図して使わないと効果を発揮しないので、意識して活用できるようになりましょう。

箇条書きの3つの効果

便利な手法も効果を知らなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。

箇条書きをWebライティングで最大限活用するために、まずはあなた自身の意識を変えるところから始めましょう。

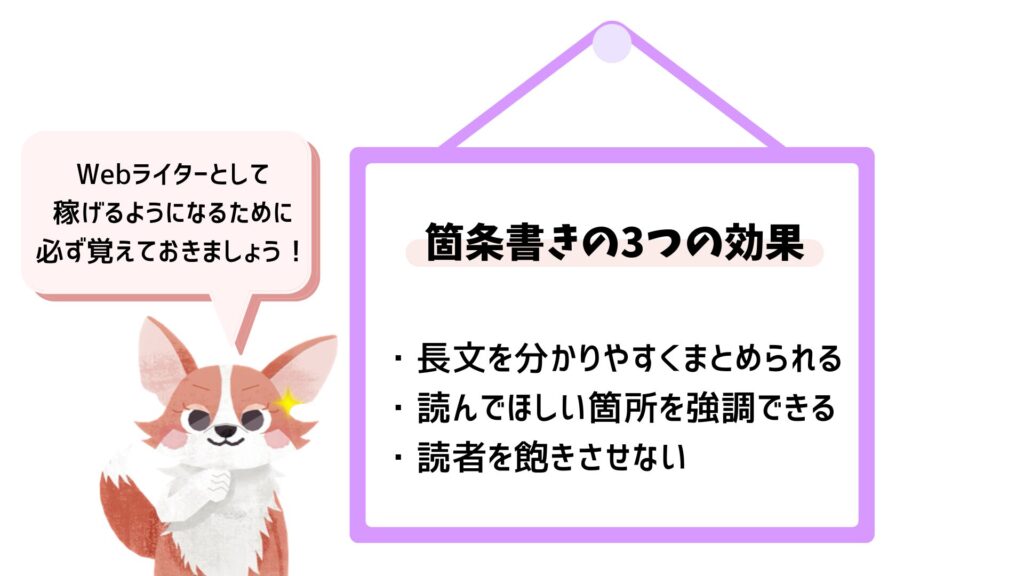

Webライティングにおける箇条書きの効果は主に3つ。

箇条書きの3つの効果

・長文を分かりやすくまとめられる

・読んでほしい箇所を強調できる

・読者を飽きさせない

ここからは各効果について詳しく解説していきます。

効果①|長文を分かりやすくまとめられる

長文は読み手に負担をかける原因の1つ。

特にインターネット上の記事は読みづらいと判断したら、離脱してしまいます。

箇条書きは長文を分かりやすくまとめる手段として有効です。

以下のケースは、箇条書きを使って改善できる可能性が高いので、ぜひ覚えておきましょう。

箇条書きが有効なケース

・一文に含まれる情報を整理したいとき

・名詞が連続するとき

・ルールや手順を説明したいとき

それぞれのケースを例を使って順番に解説していきます。

例①|情報整理が必要なケース

箇条書きは長文の情報整理に役立ちます。

以下の文章は、小学生の好きな料理の例について記載した文章です。

例① (改善前)

小学生の好きな料理といえば、例えばカレーライスが思い浮かび、その他にもオムライスやハンバーグも定番です。その他にはラーメンやスパゲッティも小学生に人気のメニューです。

例①のケースの場合、意味は伝わりますが文章はやや長めの印象になりがちです。

また情報が頭に残りにくいので、読者には不親切な文章といえます。

この場合は、情報を整理するために箇条書きに修正してみましょう。

例① (改善後)

小学生の好きな料理の例

・カレーライス

・オムライス

・ハンバーグ

・ラーメン

・スパゲッティ

箇条書きにして情報整理したことで、より読みやすくなりましたね✨

例②|名詞が連続で続くケース

名詞が続く文章は、箇条書きとの相性は抜群です。

名詞が続く文章には『~や』の助詞もしくは読点(、)が多く含まれており、修正した方が読みやすくなることも。

例② (改善前)

ヨーロッパ内で海外旅行を選ぶなら、イタリアやフランス、ドイツ、スペイン、ポルトガルがおすすめです。

読点が連続すると、稚拙な文章に思われてしまうことも。

このような文章も箇条書きに修正してみましょう。

例② (改善後)

おすすめの海外旅行(ヨーロッパ編)

・イタリア

・フランス

・ドイツ

・スペイン

・ポルトガル

箇条書きにしてみると、ただ見やすくなるだけでなく、無駄な文字を削ることでメリハリの効いた文章になります。

箇条書きにする目安は、3つ以上名詞が並んでいるときです!

例③|ルールや手順を説明するケース

箇条書きは、ルールや手順を分かりやすく説明したいときにも活用できます。

たとえば注意点や手順を説明する場合は、箇条書きがぴったりです。

例③ (改善前)

火災避難の際には押さえておくべき注意点があります。

まずは慌てずに周囲を確認すること、そしてけっして走らずに姿勢を低くして、煙を吸い過ぎないようにハンカチで口を覆い、頭を守りながら非難しましょう。

このままだと注意点のポイントが分かりにくいので、箇条書きで整理します。

こちらは順序が決まっているので、番号を割り振った箇条書きでまとめてみました。

例③ (改善後)

火災避難時の注意事項

①慌てずに周囲確認する

②絶対に走らない

③姿勢を低くする

④煙を吸い過ぎないようにハンカチで覆う

⑤頭を守りながら避難する

書いた文章が長いと感じたら一度見直してみましょう!

効果②|読んでほしい箇所を強調できる

インターネット上の記事は読まれるように工夫をしないと、画面をスクロールしている間に読み飛ばされてしまいます。

箇条書きは、重要な部分を読者に箇所を強調するのにも役立ち、視線を留める技術の1つとして箇条書きは相性抜群です。

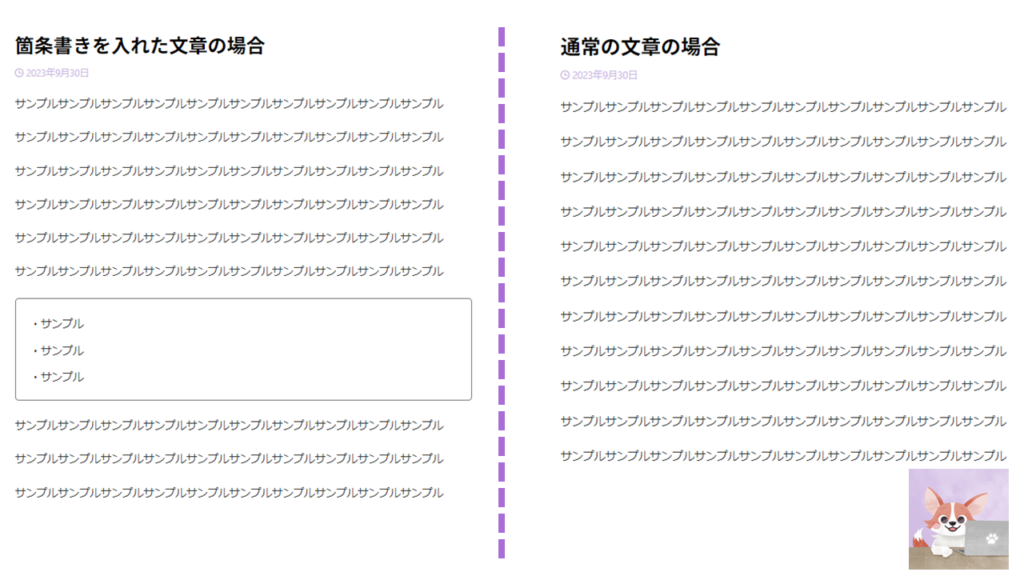

実際に箇条書きを入れた文章と、入れていない文章の違いを比べてみましょう。

箇条書きにしたところは、目に留まりやすくなりましたね!

ただし、便利だからといって無理やり箇条書きにするのは、不自然になるため避けるのがベター。

また連続で箇条書きを並べると、どの強調したいのか伝わりにくくなってしまうので気をつけましょう。

理由もなく連続して箇条書きになる場合は構成に問題があるかもしれません!その場合は文章を見直しましょう。

効果③|読者を飽きさせない

Web上の記事は、必ずしも読書慣れしている方が読むとは限りません。

淡々と文字だけが並んでいると、集中力が持たず飽きてしまうこともあります。

箇条書きは、幅広い層の読者を楽しませる工夫としても非常に効果的。

文章にアクセントをつければ、飽きずに読み進めてもらいやすくなりますね!

WordPress(サイト作成するためのソフト)で執筆する場合は、箇条書きの色味や装飾も変更できます。

ただし、クライアントによっては装飾の色や枠の形などの縛りがあるため、変更しても良いかは確認しましょう。

箇条書きの3つのポイント

具体的な箇条書きの書き方を教えてください!

ここからは箇条書きの書き方のポイントについて解説しますね✨

箇条書きを効果的に見せるポイントは主に3つあります。

箇条書きの3つのポイント

・カテゴリ同士を意識する

・文末を揃える

・装飾を統一する

ここからは箇条書きのポイントについて、それぞれを詳しく解説していきます。

ポイント①|カテゴリ同士を意識する

箇条書きを使うときは、必ずカテゴリ(種類やジャンル)の仕分けをしましょう。

カテゴリを合わせずに箇条書きにすると、読者を混乱させたり違和感を与えてしまうことがあります。

たとえばスーパーの野菜売場に魚やお菓子が一緒に並んでいるようなものですね。

情報が整理されていない箇条書きとはどういうものか、例文を使って解説します。

例① 修正前

【〇〇がおすすめする便利なお店】

・Yahoo!ショッピング

・セブンイレブン

・amazon

・ファミリーマート

・ローソン

・楽天市場

上記の例は、一見何も問題ないように見えますが、実は『実店舗』と『オンラインショップ』のカテゴリが混在していることにお気づきでしょうか。

ぱっと見ただけでは気づきませんでした!

このままではカテゴリ分けが不十分。

まだ改善の余地があるので、カテゴリごとにしっかり分けて修正してみます。

例① 修正後

【〇〇がおすすめする便利なお店】

≪実店舗≫

・セブンイレブン

・ファミリーマート

・ローソン

≪オンラインショップ≫

・Yahoo!ショッピング

・amazon

・楽天市場

カテゴリを分けて並べ直し表記するとその差は一目瞭然。情報が整理され読みやすさが格段にアップします。

商品名やサービス名といった固有名詞を箇条書きにするときに役に立ちますよ✨

ポイント②|文末を揃える

箇条書きは、文末を揃えると箇条書きに統一感が出て、さらに読みやすくなります。

まずは文末・語尾を気にせずに書いた箇条書きの例を紹介します。

例② 修正前

≪〇〇マンションのゴミ捨てのルール≫

・ゴミの指定日を必ず守りましょう

・ゴミ出しの期限は当日の朝8時

・指定ゴミ袋に入れて捨てましょう

・専用のボックスの中に入れること

特にダメなところが見当たらない気がしますが…

1つ1つの言葉の使い方や内容は間違いが見当たらないので、一見すると修正が必要ないようにも見えます。

しかし、文末が揃っていないので、ちぐはぐな印象を与えてしまったり、情報が頭に入りにくいということも。

こちらのケースは、文章を整えるだけでより分かりやすくなります。

例② 修正後

≪〇〇マンションのゴミ捨てのルール≫

・ゴミの指定日を必ず守ること

・ゴミ出しは当日の朝8時までに終えること

・指定ゴミ袋に入れて捨てること

・専用のボックスの中に入れること

全然違いますね!より見やすくなりました!

箇条書きの文末表現は『だ・である調』の常体、もしくは※体言止めがおすすめです。

『です・ます調』の敬体だと、情報を簡潔に伝える箇条書きには好ましくないとされています。

ただしWebライティングでの箇条書きの表現は、最終的にはクライアントのルールが優先されます。

要望に沿った箇条書きを使えるようになりましょう。

クライアントさんの指示、サイトのイメージに沿って意識して書けるようになるのが理想です!

ポイント③|装飾を統一する

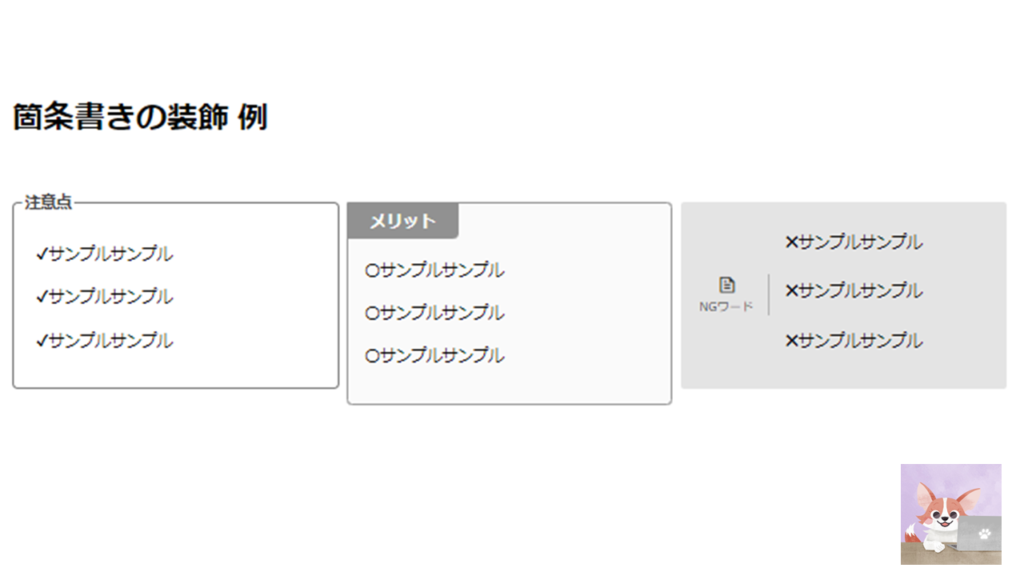

Webライティングの特徴といえば、箇条書きに装飾してアレンジを加えられるところです。

同じ文言の箇条書きでも、背景の色味や・(ビュレット)の使い方で印象が大きく変わります。

例

✓サンプルサンプル

✓サンプルサンプル

✓サンプルサンプル

例えば『忘れてはいけない項目』『意識するポイント』として強く印象づけるために、あえて『・』ではなく『✓』にするのも装飾のテクニックの1つです。

他にもメリットの項目であれば『・』の代わりに『〇』を使い、デメリットの項目であれば『✖』を使って強調することもできます。

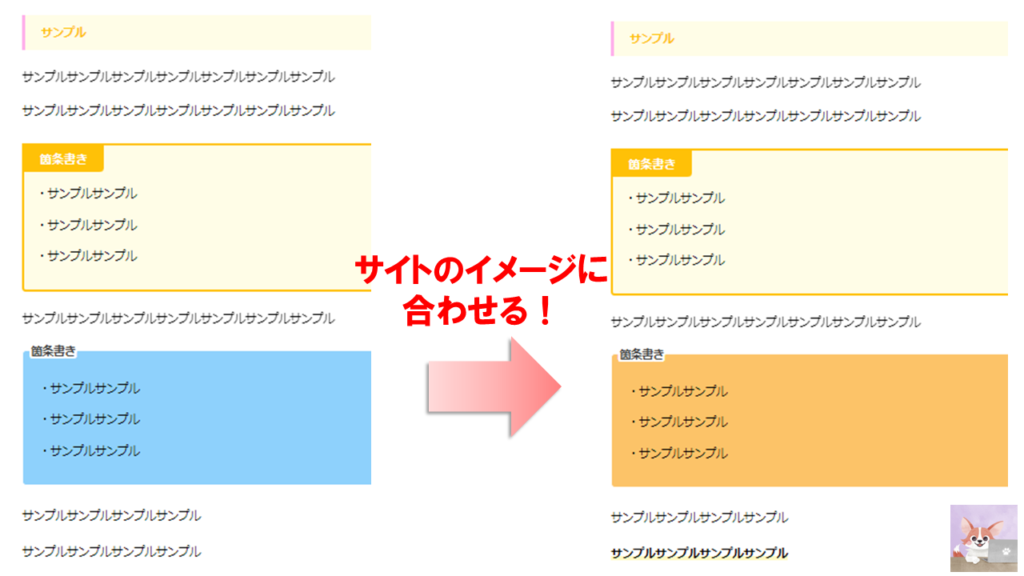

ただし、装飾するときにはクライアントのサイトのイメージから逸れないように気をつけましょう。

例えば暖色(赤・オレンジ系)の配色が基調のサイトに、寒色(青・青緑系)の装飾をすると、統一感がなくなってしまいます。

Webライターの個人の好みで配色を変えてしまうのはNGです。

もしも箇条書きの装飾に迷ったら、クライアントの指示通りに書きましょう。

案件用のマニュアルが配布されていれば、マニュアルに沿って装飾すれば問題ありません。

マニュアルや具体的な指示がなければクライアントの既存サイトを閲覧し、装飾のクセを参考にしましょう。

優先するのはWebライターのオリジナリティよりもサイトの統一感です。指示を見落とさないようにしましょう。

箇条書きの添削例

ぜひ箇条書きのお手本を知りたいです!

ここからはWebライティングに活用できそうな添削例を3つご紹介します。

3つの添削例

・過剰な箇条書き

・メリットとデメリットの箇条書き

・順序が決まっている箇条書き

意識することで箇条書きはどんどん上達します。

自分だったらどのように書くか、イメージしながら読んでみてください。

添削例①|過剰な箇条書き

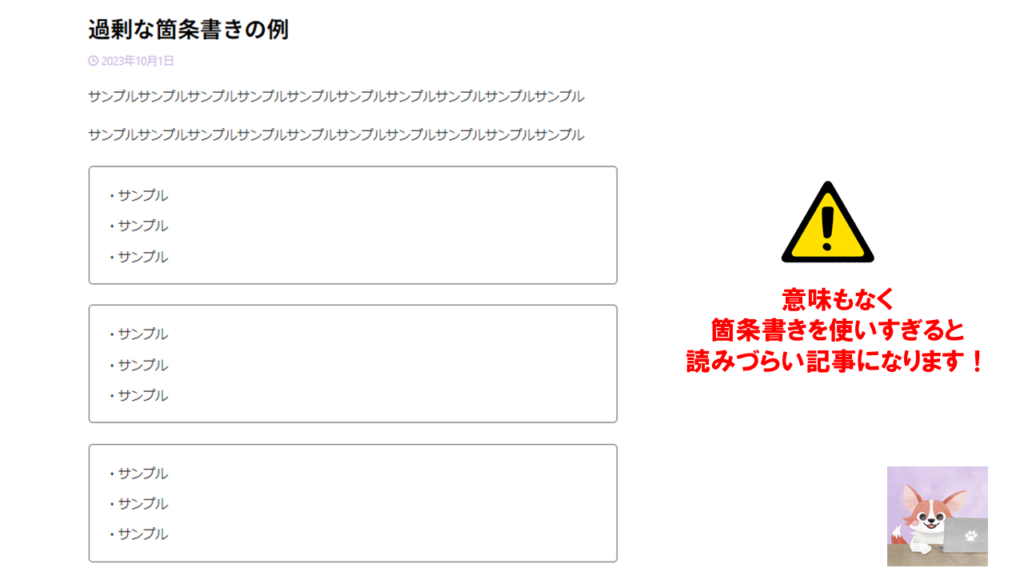

箇条書きは便利な表現ですが、使いすぎると余計に分かりづらくしているケースです。

1つ1つは読みやすい箇条書きだとしても、乱用すると最も伝えたい文章が読者に伝わらなくなり本末転倒になってしまいます。

こちらは『イチ押しのプチプラブランドを紹介する記事』の添削例です。

添削前

プチプラとは

・プチプライスの略で値段が安いものを意味する

・ファッションや化粧品、雑貨など安くてかわいいものに使われる言葉

プチプラの語源

・プチはフランス語で小さいという意味

・プライスは英語で価格を意味する言葉

・プチプラはフランス語と英語を組み合わせた和製英語

イチ押しのプチプラブランド

・GU

・しまむら

・H&M

イチ押しのプチブラブランドが全然目立たなくなっていますね…

箇条書きの使いすぎると、読者は何に注目するべきか分からなくなります。

強調したい必要なところだけ箇条書きにするように意識してみましょう。

添削後

プチプラとはプチプライスの略で、ファッションや化粧品、雑貨など安くてかわいいものを指します。

プチプラの語源は、フランス語で小さいを意味するプチと、価格を意味する英語のプライスを組み合わせた和製英語です。

今メディアでも注目されているイチ押しのプチプラブランドを特別にご紹介します。

イチ押しのプチプラブランド

・GU

・しまむら

・H&M

読者に一番に伝えたい部分のみ箇条書きにすることで、イチ押しのプチプラブランドの部分を強調。

箇条書きの使いどころに迷ったら、1番強調したいところを優先して箇条書きにするようにしましょう。

書き終えたら読者が読みやすい文章になっているか、書き終えたら一度見直すことをおすすめします!

添削例②|メリットとデメリットの箇条書き

Webライティングでは、メリットとデメリットを説明する際に箇条書きを使うことがあります。

メリットとデメリットを分けて書くことでさらに読みやすくなるケースをご紹介します。

添削前

≪格安スマホのメリット・デメリット≫

・通信料金が安い

・通信料金は安いが通信速度が不安定

・選べる種類が豊富で

・プランを細かく決められる

・設定の手間がかかる

・実店舗がないので修理対応は自分でしなくてはならない

メリットがどれなのかぱっと見では分かりづらいですね…

メリットとデメリットを仕分けすると、見やすくなるように改善しましょう。

添削後

≪格安スマホのメリット・デメリット≫

メリット

〇料金が安い

〇選べる種類が多い

〇プランを細かく設定できる

デメリット

✖通信速度が安定しない

✖設定の手間がかかる

✖実店舗がないので修理対応は自分でする

書かなくても意味が伝わる文字は思い切って削除してみましょう。

また、文末を揃えることで情報が整理されることで、より見やすい箇条書きになります。

読者が混乱しないように、さらにメリット・デメリットの項目を分けてみました。

『・』の代わりに『〇』と『✖』を使いひと目で伝わるように表現しています!

添削例③|順序が決まっている箇条書き

ここからは順序を入れ替えてしまうと成り立たない、順序が決まった箇条書きの添削例をご紹介します。

時系列順に並べる箇条書きは、・(ビュレット)よりも数字を使うと効果的です。

『○○のつくり方』や『○○の手順』のような説明をする場合におすすめです!

以下はレモンサワーのつくり方について説明している箇条書きです。

添削前

【〇〇直伝!レモンサワーのつくり方】

・グラスに氷を敷き詰める

・レモンサワーの素(Alc25%)を用意しておく

・レモンサワーの素を約5分の1注ぐ

・冷やしておいた炭酸水を冷蔵庫から出す

・炭酸水を氷に当てないように優しく注ぐ

・炭酸が逃げないようにマドラーで1回のみ混ぜる

・切っておいたカットレモンを冷蔵庫から出す

・カットレモン(1/4)を入れる

実は、この箇条書きのなかに『順序を説明する項目』と『事前に用意する項目』が混ざっています。

カテゴリ分けをして整理し、不要な文章を削ることで、さらに分かりやすさがアップします。

添削後

【〇〇直伝!レモンサワーのつくり方】

①グラスに氷を敷き詰める

②レモンサワーの素を約5分の1注ぐ

③炭酸水を氷に当てないように優しく注ぐ

④炭酸が逃げないようにマドラーで1回のみ混ぜる

⑤カットレモン(1/4)を入れる

◎準備するもの

・氷(グラス一杯分)

・レモンサワーの素(Alc25%)

・冷やした炭酸水

・冷やしたカットレモン(1/4)

つくり方の手順に関係のない項目はあえて削除し、別の箇条書きの欄を作ることで情報を整理しました。

格段に読みやすくなっていますね✨

箇条書きの使い方も、つくり方の項目は『だ・である調』の常体にし、準備するものの項目は体言止めにしてメリハリをつけています。

手順が決まっている箇条書きには数字を入れることで、自然に読者に順序を伝えられるようになります。

箇条書きを使うときはトンマナを守ること

箇条書きについて自信がつきました!

よかったです。箇条書きを使うときはトンマナを守ることを覚えておいてくださいね!

今回ご紹介した箇条書きのコツやポイントは、一般的にも使えるものです。

ただしWebライターが箇条書きを使う際は、クライアントの※トンマナに沿って書くことが前提です。

どんなに上手に書けても要望に沿っていなければ、クライアントがNGを出すこともあります。

原則はクライアントのサイトのイメージに合わせることを覚えておきましょう。

まとめ

この記事ではWebライターとして稼ぐための必須スキルである箇条書きについて解説しました。

箇条書きの3つの効果

・長文を分かりやすくまとめられる

・読んでほしい箇所を強調できる

・読者を飽きさせない

箇条書きの3つのポイント

・カテゴリ同士を意識する

・文末を揃える

・装飾を統一する

文章は考えながら書けば書くほどどんどん上達していきます。一緒に成長していきましょうね✨