本記事には広告が含まれていることがあります

当てはまる方におすすめの記事

・インターネット上の仕事で気をつけるべきことを知りたい

・Webライターとして働く上でトラブルを少しでも減らしたい

・トラブルが起きてしまったときの対処方法を知りたい

人気の在宅ワークであるWebライターは、やりがいもあり頑張り次第で、誰もが稼ぐチャンスのある仕事です。

とはいえ基本的に1人で活動するため、損をしていることに気づかなかったり、突然のトラブルに見舞われることがあります。

トラブルの例

・支払期日を超えても報酬を支払ってもらえない

・案件を引き受けたあとに報酬を減額された

・そもそも契約書を書いてくれない

業務委託という立場から、クライアント(仕事の発注者)に強く言えず諦めてしまう方も少なくありません。

実は、立場の弱くなりやすい下請事業者を守る"下請法"(したうけほう)という身を守る法律があります。

下請法という言葉を初めて聞きました。

下請法は身を守る盾にも、対等にやり取りするための武器にもなるんです。この機会に覚えておきましょうね。

下請法はWebライターの身を守る盾に本業・副業問わず全Webライターが覚えておくべき知識です。

本記事を読めば悪質なクライアントからの身の守り方、トラブルに遭ってしまったときの対処法が分かるようになります。

ぜひ最後まで読んでみてください。

もしもに備えるならFREENANCEがおすすめ

【FREENANCE】ならWebライターを守る"損害賠償保険"と"口座開設"がセットで付いてくる!

◎毎月490円~で幅広い損害賠償保険に加入できる

◎フリーナンス専用口座が利用料無料・手数料無料で開設できる

◎ペンネームのみでも口座開設ができる

下請法とは

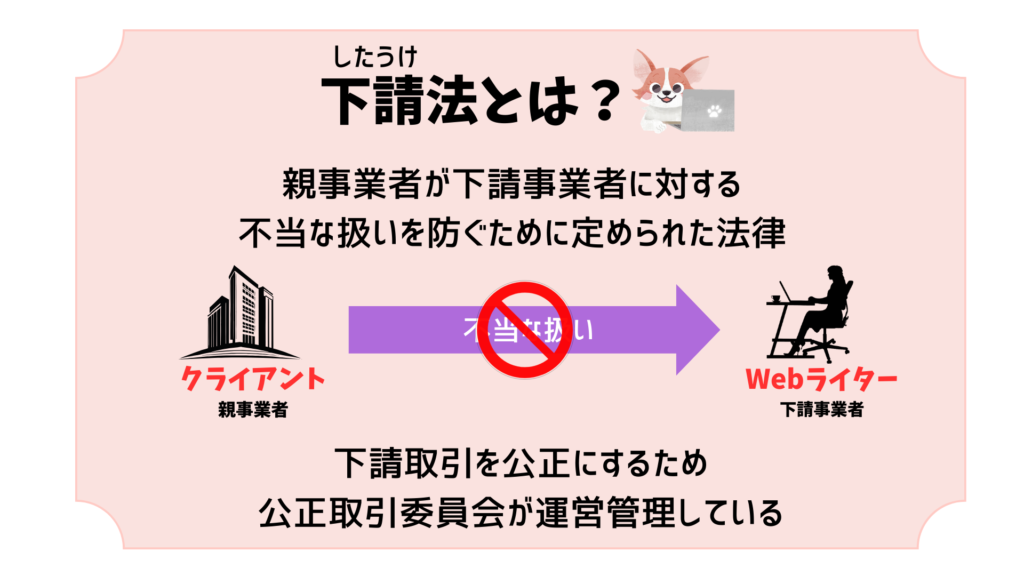

下請法とは、下請取引を公正にするために定められた法律のことで、公正取引委員会が運営管理をしています。

正式名称は『下請代金支払遅延等防止法』といい、名前の通り親事業者が下請事業者に対する不当な扱いを防ぐために定められた法律です。

クライアントさんが親事業者に、Webライター側は下請事業者に当てはまりますね。

下請法対象の親事業者

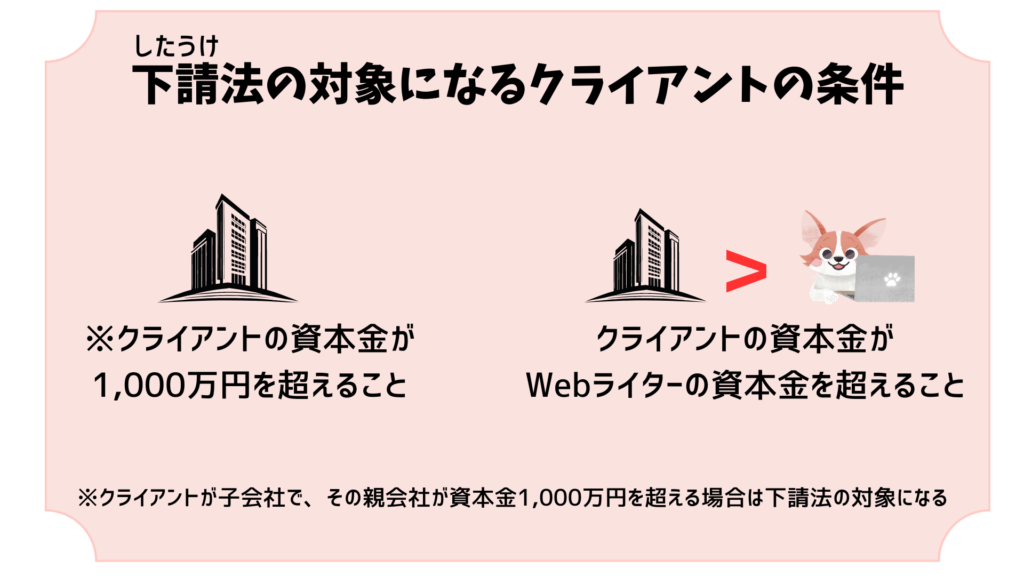

クライアントが下請法の親事業者として判定されるかは、クライアントの資本金額とWebライターの資本金額によって決まります。

・親事業者の資本金が1,000万円を超える場合

・親事業者の資本金が下請事業者の金額を超える場合

下請法が適用されるかは条件があるんですね…

下請法の主な対象は"資本金1,000万円を超える事業者"

Webライターの業務は下請法の『情報成果物の作成委託』というジャンルに当てはまります。

以下の①か②が当てはまれば下請法が適用されます。

情報成果物の作成委託の対象

①親事業者(クライアント)の資本金5,000万円超 下請事業者(Webライター)の資本金5,000万円以下

②親事業者(クライアント)の資本金1,000万円超 5,000万円以下 下請事業者(Webライター)の資本金1,000万円以下

出典:公正取引委員会 知るほどなるほど下請法 知って守って下請法

Webライターが資本金1,000万円以下であれば、クライアントが資本金1,000万円を超える場合、下請法の対象となります。

ほとんどの個人Webライターは資本金1,000万円以下だと思うので、表の②に該当すれば下請法が適用されますね!

下請法が適用されない場合もある

下請法の役割は立場の弱くなりやすい下請事業者を守る法律のため、すべてのクライアントに当てはまらないので注意が必要です。

親事業者の資本金が下請事業者の資本金を下回る場合や、親事業者の資本金が1,000万円未満の場合は、下請法の対象外になります。

下請法が適用されないケース

・※資本金1,000万円以下のクライアント

・クライアントもフリーランスの場合

※クライアントが子会社で、その親会社が資本金1,000万円を超える場合は下請法の対象になる

少しややこしくなりますが、下請法はフリーランス同士の個人間には適用されないので注意しましょう。

ただし下請法が適用されない場合でも、クライアントが地位を利用し不当な行為がある場合は、※独占禁止法の『優先的地位の濫用』に当てはまることがあります。

私個人としては、個人よりも企業(法人)と契約することをおすすめします。

※出典:公正取引委員会 独占禁止法 優先的地位の濫用

ここからは下請法について詳しく掘り下げていきます。

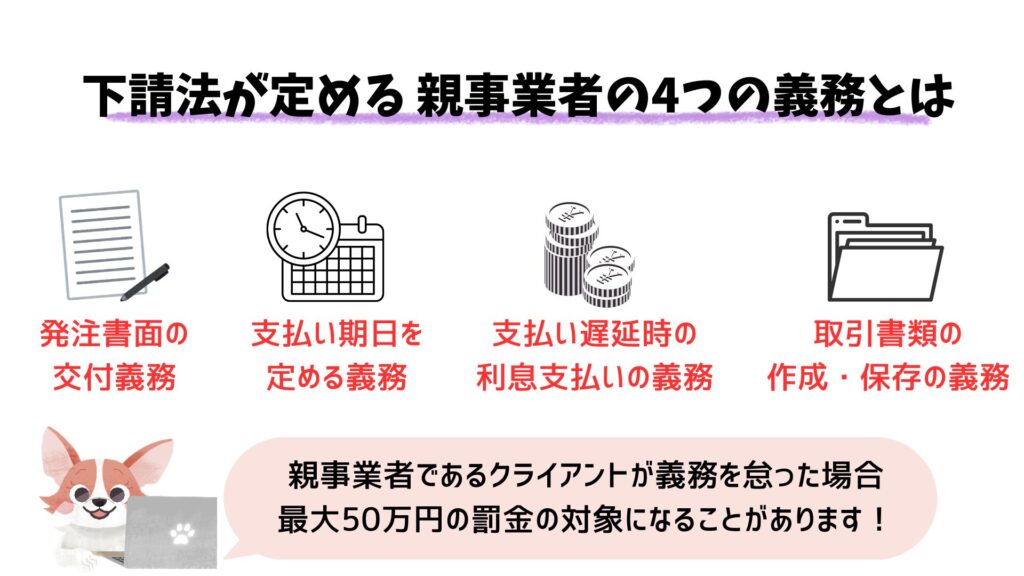

下請法が定める親事業者の4つの義務

下請法では、親事業者(クライアント)が下請事業者(Webライター)との取り引きで必ず守らなければならない4つの義務を定めています。

下請法が定める4つの義務

・発注書面の交付義務

・支払い期日を定める義務

・支払い遅延時の利息支払いの義務

・取引書類の作成・保存の義務

4つの義務について、Webライターの例に当てはめながら順番に解説していきます。

義務①|発注書面の交付義務

発注書面の交付義務とは『クライアントは契約書や発注書を必ず作成し、下請事業者であるWebライターに渡す義務のこと』です。

下請法では高騰やメッセージでのやり取りのみでの取り決めは禁止されています。

渡し方は直接でなくてもメールやメッセージツールでの交付でも問題はありません。

クライアントさんとやり取りする際は、必ず契約書を交わしましょう!

書面の例

・納期

・報酬額

・業務内容

・支払い方法 など

契約書や発注書があることで「当初の取り決めと違う!」「そんなこと聞いていない」というようなトラブルを防止できます。

もしもトラブルが発生しても書面が証拠になり、Webライターが一方的に不利になることを防いでくれます。

身を守るための手段としても契約書は必須なんですね。

義務②|支払い期日を定める義務

親事業者は報酬の支払い期日を事前に定める義務があります。

下請法では支払期日は商品の受領後60日以内で、かつ可能な限り短期間になるように定めています。

問題なく記事を納品したのに報酬がいつまで経っても入らない場合に該当します。

義務③|支払い遅延時の利息支払いの義務

もし親事業者が支払い期日に報酬を支払わなかった場合、下請事業者であるWebライターに対して遅延利息を支払わなくてはなりません。

遅延利息は商品の受領日から60日を経過した日から支払われるまでの期間、未払い金額に年率14.6%を乗じた金額を支払う義務があります。

クライアントさんの都合で支払いが長期間遅れた場合には、遅れた分の利息を付けていなければ違反になるということです。

義務④|取引書類の作成・保存の義務

親事業者は下請事業者であるWebライターとの取引に関する書類を作成し、2年間保存しておく義務があります。

書類の作成と保存をしておく理由は、親事業者の違反行為防止と迅速かつ正確な調査を目的としているからです。

クライアントは書類作成と保存の義務を怠ると最大で50万円の罰金になります。

書類の内容例

・Webライターの名前

・発注依頼日

・依頼内容

・納品日

・検収完了日

・検収後の差し戻しがあった場合の理由と詳細

・金額に変更があった場合の理由と詳細

・最終支払金額 など

保管義務があるので、契約の証拠にもなりますね!

さらにここからは下請法が定めるクライアントの禁止行為について、詳しく解説していきます。

何が禁止行為にあたるのか知っておくことがあなたの身を守ることに繋がるので、ぜひ覚えておきましょう。

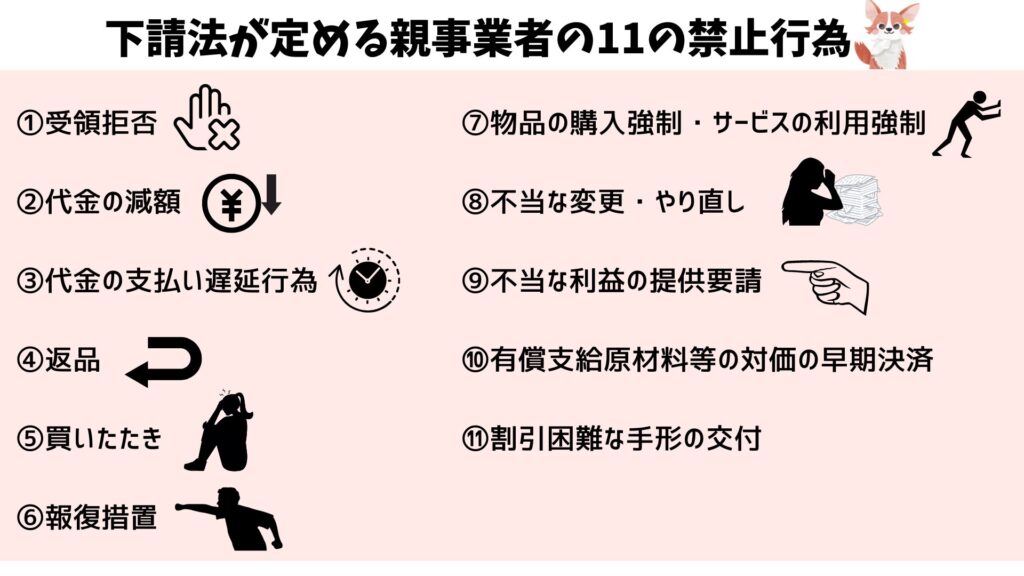

下請法が定める親事業者の11の禁止行為

親事業者の以下の行為は固く禁止されています。

親事業者の禁止行為

①受領拒否

②代金の減額

③代金の支払い遅延行為

④返品

⑤買いたたき

⑥報復措置

⑦物品の購入強制・サービスの利用強制

⑧不当な変更・やり直し

⑨不当な利益の提供要請

⑩※有償支給原材料等の対価の早期決済

⑪※割引困難な手形の交付

※⑩と⑪はWebライターには関連しないので本記事では割愛します。

出典:公正取引委員会 知るほどなるほど下請法 知って守って下請法

禁止行為①|受領拒否

受領拒否とは親事業者自身が発注依頼した物の受け取りを拒否することです。

発注依頼物が下請事業者のミスで問題がある場合以外は、受け取りを拒否することは禁止されています。

Webライターの場合は、納品した記事をクライアントの都合で取り消しされた場合が当てはまります。

受領拒否に該当する例

・依頼された記事が「やっぱり不要になったから」ということで記事の納品を認められなかった

・納品前に天災に遭いクライアントが休業することになったので記事の納品を認められなかった

禁止行為②|代金の減額

下請事業者に責任がないのに、発注前に決めた報酬よりも減額することは下請法で禁止されています。

Webライターだと、契約書に書かれている金額よりも実際には低い報酬でのやり取りや、クライアント都合による報酬変動も当てはまります。

代金の減額に該当する例

・納品した記事がSEOで評価されなかったからと報酬を引き下げようとしてきた

・同じ報酬額なのに記事数を増やされた

報酬を上乗せせず、急に仕事を追加してくる場合は受ける必要はありません。

禁止行為③|代金の支払い遅延行為

発注した商品の受領日から60日以内で、かつ期日までに代金を支払わないことを禁止しています。

クライアント側の記事の内容チェックに日数がかかる場合も、受領後60日以内に支払わなければなりません。

納品後60日以内に支払われなければ、クライアント側は支払い遅延扱いになります。

納品後の内容チェック遅れはクライアント側の都合なので、Webライターに非はありません。

禁止行為④|返品

下請事業者に責任がないのに、発注した商品を受領後に返品することは禁止されています。

納品した記事に修正箇所がなく要望通り書けたのなら執筆したWebライターに返品することはできません。

ただし不良品であれば受領後6か月以内であれば返品することが認められます。

Webライターの場合は、誤字脱字やコピペだらけで納品した記事の修正は「返品」に当てはまりますね。

ライター側も丁寧な執筆を心がけましょう。

禁止行為⑤|買いたたき

買いたたきとは、親事業者が通常よりも著しく低い代金で下請事業者に不当に発注することを指します。

親事業者は一方的に報酬を引き下げたり、報酬額を押し付けるなどの買いたたき行為をしてはなりません。

Webライターの場合は低単価の案件が買いたたきに当てはまります。

買いたたきの例

・文字単価が0.5円未満で大量発注

・記事10件納品で報酬がたったの1,000円

下請代金は親事業者と下請事業者の双方で話し合い納得した上での取り決めが必須です。

禁止行為⑥|報復措置

報復措置とは、親事業者の違反行為を公正取引委員会や中小企業庁に報告したことを理由に、下請事業者に対して嫌がらせや仕返しをすることです。

Webライターに対しては以下の例が当てはまります。

報復措置の例

・突然取引停止を言い渡された

・記事の依頼数を減らされた

・新規案件を獲得できないように悪評を流された

禁止行為⑦|物品の購入強制・サービスの利用強制

正当な理由がないのに親事業者が指定する物品やサービスを強制して購入させることは禁止されています。

Webライターの場合はクライアントが立場を盾に、付き合いで物やサービスを買わせようとすることが該当します。

利用強制の例

・クライアント側は費用を支払わないにもかかわらず、記事執筆に必要という理由でサービスに加入させられた

・契約更新を理由にクライアントの自社商品の購入を促された

禁止行為⑧|不当な給付内容の変更・やり直し

依頼物の変更ややり直しすること自体は問題ではありません。

ただし親事業者の都合で発注内容を急遽変更すること、下請事業者に非がないのにも関わらず下請事業者に費用を負担させ、やり直しをさせることは禁止されています。

Webライターが納品した記事の場合、基準を満たしているのであれば、やり直しに伴う費用を負担するのはクライアント側にあるとされています。

禁止行為⑨|不当な利益の提供要請

親事業者が自社のために下請事業者に物品やサービスを不当に提供させることです。

最初に交わした契約書の範囲を超えた作業を禁止しています。

禁止事項の該当例

・無償で追加の記事を書かせる

・本来契約書に含まれていなかった画像作成作業をさせる

もしもクライアント側である親事業者が禁止行為を守らなかった場合、どこの機関がどのように対処をしてくれるのか順番に解説していきます。

下請法の違反行為の取り締まり

もしもクライアント側が下請法を違反した場合はどんな対処をしてくれるんでしょうか?

『勧告』『公表』『罰金』の3パターンで対応してくれます。

主な取締りの特徴

・公正取引委員会からの勧告

・公正取引委員会のホームページで公表

・最大50万円の罰金が科せられる可能性あり

公正取引委員会と中小企業庁は親事業者が下請法を守っているか書面調査を毎年行っています。

必要によっては立ち入り検査をして確認することがあり、もしも親事業者が違反した場合は、公正取引委員会から勧告を受けることも。

また、勧告内容をインターネット上で公表することで、下請法違反の再発防止と他企業への注意喚起をしています。

さらに違反行為によっては、親事業者(クライアント)側に最大50万円の罰金が科せられます。

罰金の例

◆立入検査の拒否や妨害

◆虚偽報告

◆取引書類の作成・保存の義務違反

◆発注内容などを記載した書面の交付義務違反

トラブルに合ってしまったときの対策

もしトラブルが起きてしまったときは、どうしたらいいんでしょうか?

もしもあなた自身が下請法に関わるトラブルに巻き込まれてしまった場合は、専門機関に相談するのも1つの方法です。

出典:フリーランス・トラブル110番

第二東京弁護士会が運営しており、フリーランスに関連する公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁・内閣官房と連携しています。

匿名かつ無料で弁護士に相談することができます。

出典:下請かけこみ寺

下請取引の適正化を推進することを目的として、全国中小企業振興機関協会と経済産業省・中小企業庁が連携して設置した機関です。

相談員や弁護士と無料でオンライン・対面相談ができます。

出典:ひまわりほっとダイヤル

日本弁護士連合会が運営する中小企業に向けたサービスです。

中小企業やフリーランス向けの法律問題を弁護士に相談できます。

初回に限り相談料は30分間無料です。

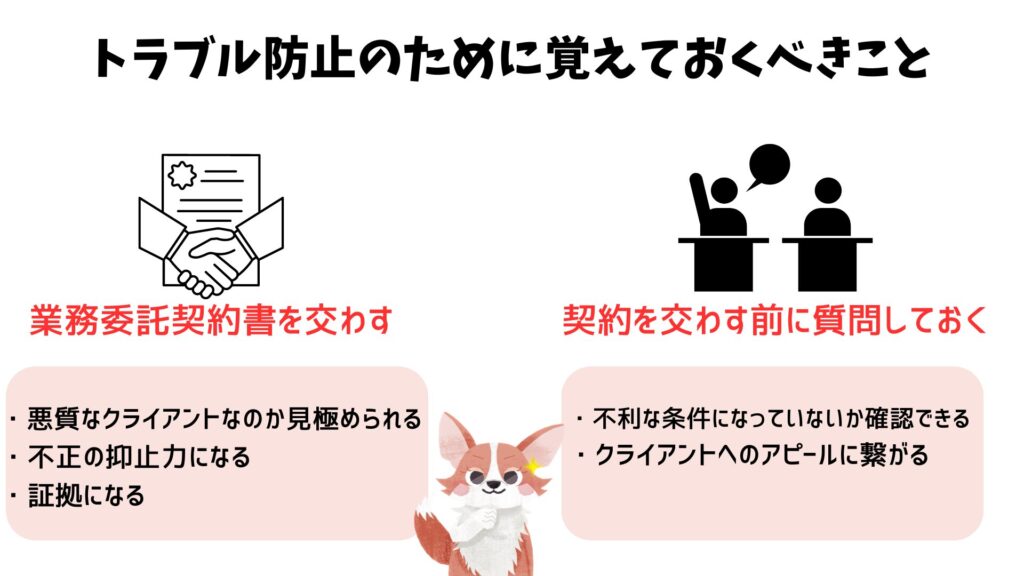

トラブル防止のために覚えておくべき2つのポイント

下請法を知っておけば、もしトラブルが起きても身を守ることができます。

しかしできることなら、トラブルになる前に防ぎたいもの。

クライアントとのトラブルを未然に防ぐ対策として、Webライター側ができることは主に2つあるので覚えておきましょう。

トラブル防止のための2つのポイント

・業務委託契約書を交わす

・契約を交わす前に質問しておく

ここからは2つのポイントについてご紹介していきます。

業務委託契約書を交わす

口約束やメッセージでの曖昧なやりとりによる契約はトラブルの元になります。

もしもクライアントが契約書を提示せずに契約を締結しようとしたら、Webライター側から契約書の作成を促してください。

ひと手間はかかりますが案件を受けるときは契約書を必ず書いてもらいましょう!

業務委託契約書を作成してもらった際には、以下の内容を確認しておきましょう。

業務委託契約書の確認ポイント

・契約期間

(例)何か月契約か? 試用期間はいつまで?

・業務内容

(例)見出し構成含む? 画像挿入も業務に入るのか?

・報酬額

(例)文字単価制? 1文字あたり何円になるのか?

・報酬の支払い期日

(例)納品検品後の何日後に支払いされる?

・納品期日

(例)月間で〇記事なのか? 1記事〇日以内なのか?

・記事の著作権

(例)記事の著作権はクライアント側? 記名記事に使える?

・※瑕疵(かし)への対応期間

(例)納品し検収後から発覚したミスにどの期間まで対応するのか?

・禁止事項

(例)秘密保持のため同ジャンル記事の競合他社との契約を禁止するのか?

・損害賠償

(例)どのようなケースで発生するのか 賠償金額の上限はいくらか?

・契約解除

(例)どんな場合に契約解除されるのか?

契約書を書いてもらうことを拒否するクライアントさんとはやり取りしないこと。トラブルを避ける重要なポイントです!

契約を交わす前に質問しておく

クライアントから送られてきた業務委託契約書を読んで疑問に思ったことは、"契約前"に必ず質問して解決するようにしましょう。

条件が曖昧な契約内容も一度契約書を提出してしまうと、条件を認めたことになってしまいます。

問題が起きた際に、Webライター側の言い分が通らず不利になることがあるので注意しましょう!

「色々質問したらクライアントに嫌われてしまうかもしれない…」と不安になるのも分かります。

基本的に誠意を持って丁寧に質問をすれば、まず問題ありません。

質問するメリット

・分からないことは事前に確認するライターだと認識され、クライアントの評価に繋がる

・クライアント側は下手な条件を出せないと気を引き締める

自分の身を守るためにも、必ず契約内容の事前確認と質問は怠らないようにしましょう。

フリーランスの心強いサービス

もしもライター側がミスをしてしまった場合はどうしたらいいんでしょうか…

誠意を持って対応しなくてはなりません。

不安になる方はお守りとして補償サービスを利用する方法もありますよ。

下請法は下請事業者を守る法律ですが、ときには下請事業者側(ライター)のミスで企業側に損害を与えてしまうかもしれません。

Webライター本人に悪気がなくてもトラブルが起き、最悪の場合には損害賠償請求をされてしまうことがあります。

Webライターの場合

・納品した記事が著作権違反で競合サイトに訴えられた

・コンピュータウィルスにかかりクライアントの企業情報を漏洩してしまった

・納期に大幅に遅れ企業に損害を与えてしまった

会社員なら所属する会社が守ってくれますが、Webライターは自身で身を守る必要があります。

Webライターとして活動する以上身を守る手段を知り、備えておきましょう。

ここからはWebライターの心強い損害補償を備えたおすすめの2つのサービスを紹介します。

おすすめサービス

もしもに備えるならFREENANCEがおすすめ

【FREENANCE】ならWebライターを守る"損害賠償保険"と"口座開設"がセットで付いてくる!

◎毎月490円~で幅広い損害賠償保険に加入できる

◎フリーナンス専用口座が利用料無料・手数料無料で開設できる

◎ペンネームのみでも口座開設ができる

FREENANCE(フリーナンス)

【FREENANCE】(フリーナンス)とは、GMOクリエイターズネットワーク株式会社が運営する、フリーランス向けの金融支援サービスです。

フリーランス専用口座作成と損害賠償補償がセットになります。

最大のメリットは※月額490円(税込)~で損害賠償補償と専用口座をセットで使えることです。

損害賠償補償は、Webライターに関係する『情報漏洩』『著作権侵害』『納品物の瑕疵(かし)』『納期遅延』も対象になります。

| 補償内容 | 1事故あたりの補償限度額 | 期間中の限度額 | 自己負担額 |

| 情報漏洩 | 最高500万円 | 5億円 | なし |

| 著作権侵害 | 最高500万円 | 5億円 | なし |

| 納品物の瑕疵(かし) | 最高500万円 | 5億円 | なし |

| 納期遅延 | 最高500万円 | 5億円 | なし |

※あんしん補償 レギュラー会員加入 年払いの場合(2025年7月時点)

FREENANCEのメリット

・毎月490円(税込)~で幅広い損害賠償保険に加入できる

・フリーナンス専用口座が利用料無料・手数料無料で開設できる

・ペンネームのみでも口座開設ができる

・反社会的勢力データベースに記載されていないことを証明してくれる

FREENANCEはこんな人におすすめ

・できるだけ損害賠償保険の費用を抑えたい人

・周りに内緒で活動している人

・会社の給料と副業の収入を分けて管理したい人

\もしもに備える損害賠償保険と口座開設/

フリーランス協会

出典:フリーランス協会

フリーランス協会は、非営利団体一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会が運営する、国内最大級のフリーランス向けの支援サービスです。

年会費10,000円で賠償責任補償と福利厚生を受けることができるようになります。

賠償責任補償は『情報漏洩』『著作権侵害』『納品物の瑕疵(かし)』『納品遅延』までカバーしてくれます。

| 補償内容 | 1事故あたりの補償限度額 | 期間中の限度額 | 自己負担額 |

| 情報漏洩 | 最高1,000万円 | 10億円 | 期間中初回0円 2回目以降は5万円 |

| 著作権侵害 | 最高1,000万円 | 10億円 | 期間中初回0円 2回目以降は5万円 |

| 納品物の瑕疵(かし) | 最高1,000万円 | 10億円 | 期間中初回0円 2回目以降は5万円 |

| 納期遅延 | 最高1,000万円 | 10億円 | 期間中初回0円 2回目以降は5万円 |

フリーランス協会のメリット

・フリーランスも福利厚生を受けることができる

・報酬トラブルの弁護士費用保険が付いてくる

・Webライター同士のコミュニティの場がある

フリーランス協会はこんな人におすすめ

・賠償責任補償+αのサービスを受けたい人

・専業ライターを目指している人

まとめ

本記事では、立場の弱くなりやすい下請事業者を守る下請法について解説しました。

下請法は親事業者(クライアント)が下請事業者(Webライター)に対する不当な扱いを防ぐために定められた法律です。

Webライターが下請法の対象になる条件

①親事業者(クライアント)の資本金5,000万円超 下請事業者(Webライター)の資本金5,000万円以下

②親事業者(クライアント)の資本金1,000万円超 5,000万円以下 下請事業者(Webライター)の資本金1,000万円以下

出典:公正取引委員会 知るほどなるほど下請法 知って守って下請法

下請法が定める4つの義務

・発注書面の交付義務

・支払い期日を定める義務

・支払い遅延時の利息支払いの義務

・取引書類の作成・保存の義務

親事業者の禁止行為

①受領拒否

②代金の減額

③代金の支払い遅延行為

④返品

⑤買いたたき

⑥報復措置

⑦物品の購入強制・サービスの利用強制

⑧不当な変更・やり直し

⑨不当な利益の提供要請

⑩※有償支給原材料等の対価の早期決済

⑪※割引困難な手形の交付

※⑩と⑪はWebライターには関連しないので本記事では割愛します。

下請法の内容を理解した上で、Webライターがトラブル防止するためのポイントは2つあります。

トラブル防止のための2つのポイント

・業務委託契約書を交わす

・契約を交わす前に質問しておく

下請法は全Webライターが覚えておいて損はない法律です。

1度ですべてを覚えておくのは大変なので、ぜひ保存して何度も読み返してください。

本記事を読んでくれたあなたのトラブルに遭う確率が少しでも減り、ぜひ稼げるWebライターになれることを切に願います。

本記事がお役に立てば幸いです✨一緒に稼げるWebライターになりましょうね!